BIO

Alejandro Sánchez Berrocal (Ceuta, 1995) es Graduado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (2013-2017), Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2017-2018) y Doctor en Filosofía por esta misma universidad (2018-2022) con Premio Extraordinario de Doctorado. Su actividad investigadora se centra en problemas de historia de la filosofía y filosofía política.

RESUMEN:

El texto ofrece una serie de consideraciones filosóficas a propósito del vínculo entre pasiones tristes, anulación de la subjetividad y temporalidad catastrófica, empleando materiales estéticos que representan la aniquilación individual y colectiva en las sociedades modernas, con el objetivo de abordar algunos de los aspectos más problemáticos de la relación entre individuo y sociedad bajo estados de excepcionalidad permanentes.

ABSTRACT:

The text offers a series of philosophical considerations on the link between sad passions, annulment of subjectivity and catastrophic temporality, using aesthetic materials that represent individual and collective annihilation in modern societies, with the aim of addressing some of the most problematic aspects of the relationship between individual and society under states of permanent exceptionality.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS: catastrophe / individualism / passions/ exceptionality / modern societies

«Algo deviene otro, pero lo otro es también un algo y deviene por consiguiente otro, y así sucesivamente hacia lo infinito».

(Hegel, 2017).

En el prefacio del Tratado teológico-político, Spinoza plantea uno de los problemas fundamentales al que debe enfrentarse toda analítica de las pasiones humanas:

Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición. Pero, como la urgencia de las circunstancias les impide muchas veces emitir opinión alguna y como su ansia desmedida de los bienes inciertos de la fortuna les hace fluctuar, de forma lamentable y casi sin cesar, entre la esperanza y el miedo, la mayor parte de ellos se muestran sumamente propensos a creer cualquier cosa (Spinoza, 2014a).

De este modo, según diferentes variaciones en la composición del binomio miedo/esperanza, se construye la base sobre la que pueden surgir formas deformadas de actuar y pensar. En la Ética, ambos afectos quedan definidos del siguiente modo: «la esperanza es una alegría inconstante, que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo», mientras que «el miedo es una tristeza inconstante, que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo» (Spinoza, 2014b). Todos los sujetos, en la medida en que son propensos a dejarse gobernar por estos afectos, vacilan constantemente entre las dudas de que las cosas que desean ver realizadas o evitadas vayan a cumplirse efectivamente. No existe la certeza absoluta del cumplimiento de un mal o un bien futuros y, sin embargo, estos se proyectan en el presente y guían los propósitos y actividades humanas con resultados en ocasiones catastróficos. Tal y como lo plantea Spinoza, el sujeto no vive necesariamente en el ámbito de la verità effettuale maquiaveliana, sino más bien en el de la imaginación y el deseo.

Con todo, Spinoza no se limita a constatar el poder de unos determinados afectos a escala individual. Teoría de los afectos y crítica teológico-política van de la mano. Su investigación antropológico-filosófica de ciertas fuerzas que provocan el extravío de la razón forma parte de un programa teórico más amplio: comprender el alcance y las consecuencias que la esperanza y el miedo tienen en el cuerpo social. Bajo el imperio de estos afectos, los sujetos son instrumentos de los designios ajenos y, por tanto, resultan debilitados en su capacidad de obrar y pensar. Para Spinoza, no obstante, el miedo puede resultar mucho más improductivo, entre otras razones, debido a sus eventuales consecuencias hostiles para el cuerpo social. No es el caso de la esperanza, la cual tiene una primacía política sobre el miedo basada en que puede producir seguridad, un afecto alegre.

Sería muy aventurado suscribir sin reservas este aspecto de su análisis desde un conocimiento situado en el presente en marcha; tras la sindemia de covid-19 e inmersos en un régimen de guerra, el miedo es el común denominador de las emociones políticas contemporáneas como resultado de un auge del autoritarismo y la extensión de la incertidumbre a todos los dominios vitales. No se trata de una peculiaridad azarosa de nuestro Zeitgeist, sino del éxito de un programa político muy determinado. Como decía Mark Fisher, «la depresión colectiva es el resultado del proyecto de resubordinación de la clase dirigente. Desde hace un tiempo, cada vez aceptamos la idea de que no somos el tipo de personas que pueden actuar» (Fisher, 2017). Algunos novelistas actuales se han ocupado de esta cuestión. Es el caso del novelista húngaro László Krasznahorkai: en una de sus últimas obras, se habla del «miedo como una fuerza creadora, una central general de energía […], una fuerza tan poderosa, que no tenemos forma de medirla, porque no tenemos ni tendremos nunca ningún instrumento con el que detectar una fuerza tan aterradora» (Krasznahorkai, 2019). Ya en Melancolía de la resistencia, uno de sus primeros libros, podíamos leer que «(l)o que construyen y lo que construirán […], lo que hacen y lo que harán, todo es mentira y engaño. Lo que piensan y lo que pensarán, todo es de risa. Piensan porque tienen miedo. Y el que tiene miedo no sabe» (Krasznahorkai, 2011). Al igual que en Spinoza, el miedo como pasión triste queda vinculado a un no saber con consecuencias no solo epistemológicas sino, ante todo, sociopolíticas, pues se trataría de un afecto paralizador que, combinado con la esperanza, tiene como resultado la pasividad social: «viven en el permanente estado febril de la espera, aguardan algo que desconocen, confían en algo a pesar de todos los indicios en contra, mientras constatan día tras día la absoluta inutilidad de toda espera y toda esperanza» (Krasznahorkai, 2011). Se trata, como piensa el protagonista de la novela, de un inquietante estado mental de saberse en medio de la catástrofe, pero incapaces de actuar para cambiarla:

Valuska se daba perfecta cuenta de que todo su entorno hablaba de un «derrumbe»: de un derrumbe imparable, insistían. Mencionaban un «caos que proliferaba sin frenos», la «imprevisibilidad de la vida cotidiana», la «inminente catástrofe», pero sin tomar conciencia, según él, del peso de sus terroríficas palabras, porque, a juicio de Valuska, esos temores epidémicos no provenían de la certeza referida a la llegada inevitable de una desgracia que día tras día parecía más real, sino de una enfermedad consuntiva de la imaginación que se asustaba a sí misma, enfermedad que al fin y al cabo sí podía provocar una desgracia; provenían de un falso presentimiento que afectaba al ser humano, incapaz de cumplir su papel debido al relajamiento de su estructura interna, pues al alejarse sin pensarlo de las leyes arcaicas de su alma, había perdido de pronto el poder sobre su mundo […] (Krasznahorkai, 2011).

Certeza o, al menos, intuición del desastre, vida que es «un infierno sin perspectiva, entre un futuro pérfido y un pasado inaccesible a la memoria» (Krasznahorkai, 2011). Un tipo de actitud frente a la realidad que concuerda con ciertas lecturas políticas a propósito de la esencia de la depresión, la cual puede ser caracterizada por un ritmo desincronizado o «sensación de falta de futuro que es a la vez personal y política […]. La depresión es el sentimiento (patológico) de que la historia ha llegado a su fin, de que el futuro está cerrado, congelado para siempre» (Krause Frantzen, 2019). La temporalidad depresiva, pues, como un presente que ha cancelado todos los futuros posibles, pero también en cuanto amnesia, lo que implica una incapacidad narrativa para comprender la propia identidad y las relaciones al interior de la sociedad, y tiene como consecuencia «estar incapacitado (o enfrentar dificultades casi insuperables) para interpretar la experiencia e integrar lo que ahora se hace con lo hecho en el pasado y lo por hacer en el futuro» (Ramos Torres, 2014). Como en El hombre que duerme de Georges Perec, el sujeto no ofrece «ningún asidero al mundo exterior […] sin retener nada. Sonámbulo despierto, ciego que podría ver. Ser sin memoria, sin espanto» (Perec, 2009). En su libro sobre la historia del suicidio en Occidente, Thomas Macho ha captado cómo la vivencia congelada del sujeto contemporáneo está ligada a una temporalidad catastrófica:

Este auge incesante de la conciencia sincrónica, de una especie de atención flotante que se parece al multitasking, hace que el mundo parezca cada vez más un puro evento. Tras los mind maps de eventos que fulguran simultáneamente desaparecen las preguntas por la longue durée o larga duración, por la genealogía de los conflictos bélicos y las crisis económicas o por la coherencia de las biografías individuales, así como las preguntas por el futuro […]. Cada día, y si quisiéramos cada minuto, el mundo nos muestra su lado terrible, nos enteramos de catástrofes, guerras, hambrunas, epidemias, suicidios, atentados, movimientos migratorios y amenazas crecientes, por ejemplo a causa del cambio climático, hasta el punto de que el parte meteorológico presenta en ocasiones un lóbrego cuadro de la situación del planeta. La cosmovisión de la conciencia sincrónica es una visión del fin del mundo, la expresión de una desesperanza compartida sincrónicamente (Macho, 2021).

En la sociedad post-individualista, la desintegración de cualquier identidad sólida y el reconocimiento de la impotencia social en un estado de crisis permanente van de la mano. Eliminadas las «rigideces» temporales, geográficas y antropológicas que no encajan con la «flexibilidad» del sujeto postmoderno, el capitalismo de plataformas difunde formas de «control» y «totalización» de pensamientos, operaciones y relaciones de un modo más intenso y sofisticado que en otras formas de regulación social previas. Así las cosas, la supuesta «liberación» postmoderna más allá de toda estructura colectiva «disciplinaria», trae consigo la introyección del dominio hasta el punto de que el «yo» se identificaría con las estructuras sociales hasta disolverse. Desde el momento en que el aspecto subjetivo de la conciencia de toda experiencia y el universo simbólico de la objetividad social se hacen indistinguibles, la autonomía es solo la cara oculta de la servidumbre: «el todo le deja a la consciencia individual cada vez menos espacio para escaparse, la preforma, cada vez más minuciosamente, le quita a priori la posibilidad de la diferencia, que se reduce a un matiz en la uniformidad de la oferta» (Adorno, 2008).

El economista francés Frédéric Lordon, en su obra Capitalisme, désir et servitude: Marx et Spinoza, ha empleado el término «coalineación» (colinéarité) para referirse al modo en que el capitalismo tardío preforma y alinea los deseos individuales con su propio movimiento y desarrollo, esto es, la manera en que la dominación capitalista alcanza su grado máximo sobre los sujetos, internalizando (y sirviendo a) los deseos del capital (Lordon, 2010). Una idea similar es la que adelantaba Adorno en sus análisis sobre el libro de Aldous Huxley Un mundo feliz, y, concretamente, de la noción de conditioning, o «la preformación completa del ser humano mediante la intervención social», a través de la cual se consigue la «adaptación total» como «interiorización y apropiación de la presión y coacción social», donde quedan «superadas todas las ideas de una influencia de la sociedad sobre el individuo meramente exterior» (Adorno, 2008). Como dirá años más tarde el mismo Adorno:

La necesidad de adaptación a lo dado e impuesto ha crecido de tal manera, que la propia conciencia es en la misma medida preformada, modelada y manipulada por los mecanismos sociales, y aunque llegue a tener algún deseo, apenas le es ya posible a este alzarse por encima de la repetición de lo siempre idéntico (Adorno, 2014).

En una línea similar, Herbert Marcuse daba cuenta de este mismo fenómeno con la siguiente reflexión:

Hoy en día este espacio privado ha sido invadido y cercenado por la realidad tecnológica. La producción y la distribución en masa reclaman al individuo en su totalidad, y ya hace mucho que la psicología industrial ha dejado de reducirse a la fábrica. Los múltiples procesos de introyección parecen haberse osificado en reacciones casi mecánicas. El resultado es, no la adaptación, sino la mímesis, una inmediata identificación del individuo con su sociedad y, a través de esta, con la sociedad como un todo. Esta sociedad, el aparato productivo tiende hacerse totalitario en el grado en que determina, no solo las aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones individuales (Marcuse, 1993).

La película 71 fragmentos de una cronología al azar del director austríaco Michael Haneke (1994) nos muestra 71 escenas de historias aparentemente inconexas que terminan cruzándose a medida que avanza la película. Todo gira, eso sí, alrededor de un joven estudiante frustrado y depresivo llamado Max. Hay dos escenas que resultan valiosas para ilustrar las ideas de los pensadores de la escuela de Fráncfort anteriormente expuestas.

La primera se trata de un solo plano secuencia en que Max juega al tenis de mesa contra una máquina que constantemente dispara las bolas, tratando desesperadamente de golpearlas sin poder seguir su ritmo. Los sonidos de la máquina, el agotamiento físico y la frustración psicológica de Max a lo largo de la escena dan al espectador una sensación de repetición constante, al igual que los gestos del protagonista, cuyo brazo se mueve incluso cuando la máquina parece lanzar falsamente una nueva bola: todos sus esfuerzos han quedado mecanizados y su percepción está ya completamente mediatizada por un mecanismo con el que no puede sincronizarse. Puede resultar casi evidente que la repetición en la escena del tenis de mesa funciona como un símbolo de la vida de Max, para quien los ritmos modernos de la vida cotidiana resultan tan acelerados e irracionales que solo pueden acabar en desequilibrio emocional, ansiedad y frustración. Se trata, incluso, como si la repetición incesante fuera equiparable al estado depresivo de Max. Y con ello, de nuevo, la depresión entendida concretamente como una patología de la temporalidad: un ritmo desincronizado entre el individuo y el todo social.

Al tratar de escapar de esa «repetición de lo siempre idéntico», en unas condiciones sociales en que lo racional significa adaptarse a la irracionalidad del orden existente, el protagonista de la película solo tiene la opción de colapsar y salir violentamente del sistema. Max comete el acto de negación identitaria absoluto, el suicidio de los otros y de uno mismo, a través de un colapso que puede llegar en cualquier momento y que en la película lo hace, no obstante, en un lugar especialmente cargado de simbolismo para el capital: un banco. En la escena final, Max se detiene para echar gasolina; tiene poco efectivo, así que debe cruzar la calle para usar un cajero automático, sin embargo, está fuera de servicio. Profundamente estresado, irrumpe en el banco e intenta saltarse la fila, pero un cliente le recrimina sus prisas. Ante esto, sale del banco, regresa a su coche y coge un arma. Una vez vuelve al banco, comienza a disparar indiscriminadamente a las personas que están dentro. Inmediatamente después, regresa a su coche y se pega un tiro.

La imaginación artística actual ha encontrado diversas formas de incidir en el modo que la secuencia de pasiones tristes y aniquilación subjetiva implica, a su vez, una particular forma de percepción de la temporalidad catastrófica, un presente que solo ofrece desorientación e incertidumbre.

El caso del cine ruso contemporáneo ha manifestado este fenómeno a través del tema general de la destrucción con especial intensidad. Si durante las últimas décadas del cine soviético (mediados de los años 70 y finales de los 80), el «primer analogado» de la idea de destrucción era la devastación total que podría desatar una guerra nuclear (por ejemplo, Cartas de un hombre muerto de Konstantin Lopushansky y Sacrificio de Andréi Tarkovsky, ambas películas de 1986), en el cine ruso postsoviético el problema de la ruina y la devastación deja de estar relacionado con el apocalipsis nuclear y pasa a identificarse con la catástrofe económica, social, cultural y psicológica que supuso la disolución de la Unión Soviética. Pero esto funcionaba como una gran metáfora. El destino colectivo de cientos de millones de personas ya no estaba en riesgo por la amenaza de un ataque exterior, sino por el hecho de vivir en un mundo material y simbólico en ruinas, tras la desaparición del que fue el primer Estado socialista de la historia.

Konstantin Lopushansky realizó cuatro películas sobre temas apocalípticos. Sinfonía rusa, de 1994, cuando ya había tenido lugar la desintegración de la Unión Soviética, surge en un tiempo donde abundaron las protestas en las calles de Moscú. Existía un detalle sugestivo en la composición social y simbólica de los grupos que protestaban: las masas salían a la calle con banderas rojas, de la URSS, con la nueva bandera tricolor de Rusia, con las de las nuevas repúblicas independizadas, con banderas zaristas e imperiales o retratos de Nicolás II. Hubo, incluso, un denominado Frente de Salvación Nacional, una coalición de nacionalistas de derechas y comunistas. En definitiva, una situación de auténtico caos y desorientación identitaria en un país que se había roto en mil pedazos, tras décadas de una homogeneidad ideológica relativamente estable. En la citada película, una inundación parece anunciar el Fin del Mundo y el pueblo sale a la calle del mismo modo, portando diferentes símbolos, en una especie de crisis de identidad masiva donde el futuro apocalíptico no es otro que la Rusia contemporánea. De hecho, Lopushansky denominó a su película «el apocalipsis soviético de un imperio moribundo».

La inundación amenaza con llegar hasta un orfanato y la vida de los niños que viven en él está en peligro, por lo que el protagonista asume la tarea de ir a la ciudad y conseguir un barco a motor. A medida que avanza su viaje, se encuentra con una serie de personajes que le hacen dudar cada vez más del supuesto Apocalipsis y más bien todo le va pareciendo una inmensa farsa, una actuación, un teatro, gracias al cual se ha provocado una alucinación colectiva. Mientras tanto, el protagonista deja de reconocer su propia cara, está cada vez más desorientado y tiene una crisis de identidad hasta el punto de que la Iglesia, el ejército y los políticos, como organizadores del falso Apocalipsis, crean un doble del protagonista para que pronuncie un discurso a las multitudes. En este sermón, confiesa que si los niños del orfanato necesitan un barco, será mejor que aprendan a nadar, porque no habrá barco alguno que les salve del hundimiento. Los niños, como metáfora del futuro y de la nueva generación que ha nacido tras el colapso, van a crecer en un mundo en ruinas, obligados a «aprender a nadar», como cínicamente recomienda el protagonista (o su doble) en el discurso final.

Como si esta nueva generación que debe aprender a nadar en las aguas de un país a la deriva estuviese también presente en El arca rusa (Aleksandr Sokurov, 2002). La película, célebre por constar de un único plano secuencia, es un recorrido por el museo Hermitage de San Petersburgo en el cual se nos narra toda la historia de Rusia, desde Pedro I hasta la época contemporánea. Nada más comenzar, oímos que la voz del narrador, el mismo Sokurov, dice: «Abro los ojos y no veo nada. Solo recuerdo que ocurrió una desgracia y todos corrieron a salvarse». El narrador va acompañado de un misterioso hombre de negro que simboliza a Europa y, tras una serie de reflexiones sobre la identidad nacional rusa, los grandes acontecimientos y catástrofes de este pueblo, su arte, etc., se detienen. El narrador le dice al hombre de negro «¿vamos?», y este contesta: «¿adónde?», «pues hacia adelante», contesta el narrador, y el hombre de negro le replica: «¿qué encontraremos allí?», a lo que el narrador solo puede responder: «no lo sé». En este momento de la película, parece que cronológicamente lo lógico sería llegar a los acontecimientos de la Revolución Rusa, pero la cámara se acerca a una ventana y muestra que el museo, como metáfora de la Rusia contemporánea, navega en un inmenso mar helado a la deriva; finalmente, el narrador cierra con un monólogo donde dice que «estamos destinados a navegar para siempre».

¿Pero en qué consiste exactamente ese para siempre? Parece tratarse de una percepción del tiempo no como evolución o continuo, sino interiorizado en términos de qué ha pasadoy, concretamente, qué ha fallado. A propósito del tema de la temporalidad, Bajo las nubes eléctricas (Aleksei German hijo, 2015) ofrece algunas claves. La película está dividida en varios capítulos donde vemos a diferentes personajes que vagan sin rumbo, cuyas vidas giran alrededor de un inmenso edificio a medio construir, proyecto de un hombre de negocios quien, tras morir, deja a unos herederos que no saben qué hacer con el edificio. Es una película ambientada justo 100 años después de la Revolución, en 2017, cuando, según la ficción fílmica, parece que hay una guerra inminente y Rusia está inmersa en una grave crisis. Emocionalmente, los personajes oscilan entre la nostalgia, la apatía y la confusión, deambulando por paisajes en ruinas y estudios de cine abandonados, lamentándose por un edificio que nunca se ha acabado, como metáfora del paraíso soviético que nunca se terminó de construir. Por ejemplo, el personaje del abogado tiene sueños sobre su juventud cada noche y dice encontrarse literalmente en «una ciudad y un tiempo que no existen»; las imágenes oníricas que puede ver el espectador están ambientadas precisamente en el momento de la disolución de la URSS. Hay un personaje que se gana la vida como guía turístico, contándoles a los extranjeros la historia de su país a las afueras de un museo, pero por lo que puede saberse gracias a algunos diálogos, realiza una tesis doctoral sobre los ciclos históricos. Por último, el personaje del arquitecto, cerca del final de la película, se pregunta: «¿No es increíblemente cómico? Había un mundo entero que ya no está. No queda nada de él».

Del viejo mundo ya no queda nada, y el nuevo mundo no resulta especialmente agradable: los personajes se lamentan de que «ya no hay tiempo para construir» o «se terminó la vida en común»; incluso uno de ellos se lamenta de la «globalización» y el «posmodernismo» por la difusión de la «homogeneización». Esta situación de desamparo, de abandono y de soledad es la condición de los personajes que viven en un presente post-apocalíptico, y que parece reflejar la pasada situación de incertidumbre en lo económico y político de la sociedad rusa. En este sentido, el sociólogo Lev Gudkov ha identificado el «miedo» como una de las emociones que constituyen la identidad del ciudadano ruso post-soviético, siendo una categoría que se usa para interpretar el mundo y que se relaciona con el resto de dimensiones de la vida individual: familia, salud, política, economía, etc. De esto se deriva la percepción de que existen multitud de fenómenos que se consideran fuera del propio rango de acción, como si la mayoría de factores que condicionan la vida escaparan de nuestro control. Junto a Gudkov, Boris Dubin y Natalia Zorkaya han afirmado que la sociedad rusa actual está dominada exclusivamente por valores de supervivencia que implican una actitud pasiva frente al cambio social o incluso negativa: el cambio es visto como una posible catástrofe y no un avance hacia lo mejor (Гудков, Дубин y Зоркая, 2008).

Estas observaciones sobre el miedo, la actitud de resignación y una visión decadentista de la historia en la sociedad rusa pueden hallarse en la película Qué difícil es ser Dios, de Aleksei German (padre). Se trata de una película terminada en 2013, pero originalmente pensada muchos años antes, todavía en la época de la URSS. La trama se basa en un relato de los hermanos Strugatsky: alrededor de 30 científicos de la Tierra van a un planeta desconocido que lleva 800 años de retraso respecto al nuestro; en este planeta viven en la Edad Media, precisamente en el mismo momento histórico en que debería florecer el Renacimiento, sin embargo, esta evolución nunca llega y, en su lugar, hay un mundo devastado, gobernado por una tiranía que persigue a muerte a los artistas e intelectuales, quema las universidades y trafica con esclavos. Pues bien, si recuperamos lo anterior a propósito del miedo y la impotencia como categorías existenciales a través de las cuales puede autopercibirse una sociedad, resulta importante destacar que, en la película, los científicos tienen estrictamente prohibido intervenir sobre el curso de los acontecimientos. Por tanto, ellos están obligados a ser testigos de la tiranía, la barbarie, los asesinatos, en definitiva, todo el horror de un mundo de miseria y destrucción. Incluso el protagonista, al que los habitantes del planeta creen una especie de Dios, cuando intenta cambiar las cosas, provoca siempre algo peor de lo previsto. Existe una tensión ética entre el papel de Dios como mero observador y la humanidad del protagonista: intervenir en el desastre que está viendo se percibe como una especie de rebelión contra las supuestas leyes de la historia y el progreso, el cual, sin embargo, nunca llega, y el hecho de que siempre que intente arreglar algo esto empeore, crea una gran desilusión e impotencia respecto a sus propias posibilidades de transformación. Un mundo devastado, en decadencia, en que el protagonista no puede hacer nada, lo que provoca una crisis de identidad y sentido que deja un amargo mensaje: el presente, como el pasado, no puede cambiarse.

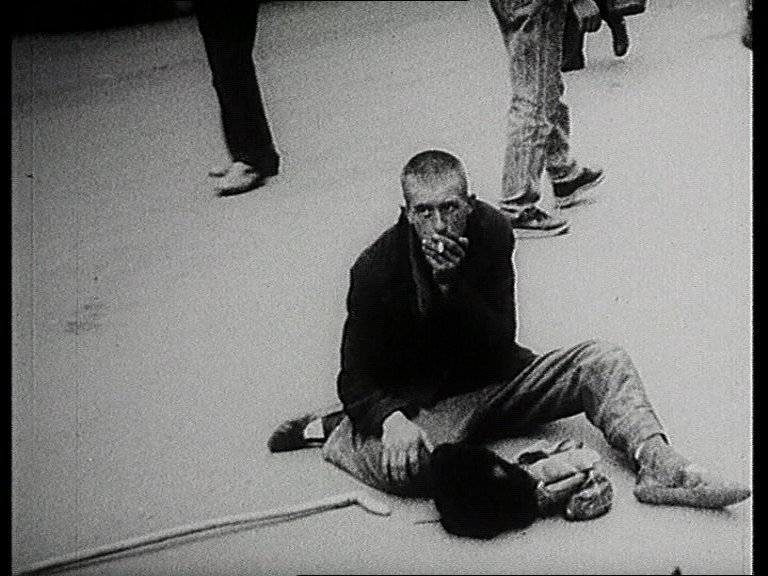

La destrucción parece haber paralizado, así, el propio tiempo histórico. Como se dice en en el film Ladoni (Artur Aristakisyan, 1994): «el tiempo ha llegado a su forma final». En esta película, el narrador cuenta una serie de historias a su hijo, que aún no ha nacido, para que pueda vivir al margen de la sociedad. Se trata de un camino de salvación a través de la locura y la pobreza: todas las historias que cuenta, a modo de parábolas, son historias de locos y pobres de Chisinau, Moldavia, la región más pobre de Europa. El narrador expresa reflexiones como «hoy todo ha cambiado», pero es difícil pensar que antes las cosas pudieran ser mejores. La imagen de la marginalidad y la locura de los personajes se mezcla con la ruina del entorno: «pronto este barrio será destruido hasta los cimientos y esta gente será llevada a la fuerza a refugios, cárceles y manicomios». La renuncia absoluta que el narrador le recomienda al hijo, renuncia no solo a lo material, también al pensamiento y al lenguaje, tiene presente el Apocalipsis, pero concebido en este caso como una salvación: «y si alguna vez escuchas algo sobre el Apocalipsis, no tengas miedo. Para nosotros, el fin del mundo es la única salvación». En los últimos minutos de metraje, vuelve el tema de la ruina y la destrucción, pues el capítulo final es precisamente un sueño del narrador en el que la ciudad está cubierta de nieve, y en lugar de calles y casas, solo hay caminos de un cementerio, y en lugar de personas, lápidas. «Las lápidas me rodeaban. Todos me decían algo, pero yo no los podía entender».

Nuestro tiempo sigue diciéndonos algo, pero difícilmente podemos saber qué, mirando, como Fritz Zorn en sus memorias Bajo el signo de Marte, «la vida como si hubiera sido un film; pero tampoco en el cine queríamos admitir que en la película se retratará la vida» (Zorn, 2009).

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Th. W. (2008). Crítica de la cultura y sociedad I. Akal.

Adorno, Th. W. (2014). Miscelánea II. Akal.

Fisher, M. (2017). Los fantasmas de mi vida. Caja Negra.

Гудков, Л., Дубин, Б., y Зоркая, Н. (2008). Постсоветский человек и гражданское общество. Московская школа политических исследований.

Hegel, G.W.F. (2017). Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Abada.

Krasznahorkai, L. (2011). Melancolía de la resistencia. Acantilado.

Krasznahorkai, L. (2019). Il ritorno del barone Wenckheim. Bompiani.

Krause Frantzen, M. (2019). Going nowhere, slow: the aesthetics and politics of depression. Zero Books.

Lordon, F. (2010). Capitalisme, désir et servitude: Marx et Spinoza. La Fabrique.

Macho, T. (2021). Arrebatar la vida. El suicidio en la Modernidad. Herder.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-De Agostini.

Perec, G. (2009). Un hombre que duerme. Impedimenta.

Ramos Torres, R. (2014). Atemporalización y presentificación del mundo social en la sociología contemporánea. Política y Sociedad, 51(1), 147-176.

Spinoza, B. (2014a). Ética demostrada según el orden geométrico. Tecnos.

Spinoza, B. (2014b). Tratado teológico-político. Alianza Editorial.

Zorn, F. (2009). Bajo el signo de Marte. Anagrama.

PELÍCULAS

Cartas de un hombre muerto, Konstantin Lopushansky (1986).

Sacrificio, Andréi Tarkovsky (1986).

Sinfonía rusa, Konstantin Lopushansky (1994).

Ladoni, Artur Aristakisyan (1994).

71 fragmentos de una cronología al azar, Michael Haneke (1994).

El arca rusa, Aleksandr Sokurov (2002).

Qué difícil es ser Dios, Alekséi German (padre) (2013).

Bajo las nubes eléctricas, Aleksei German (hijo) (2015).

*La publicación de Alejandro Sánchez Berrocal deriva de la Ayuda Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores y ha contado con la financiación del Ministerio de Universidades y la Unión Europea-NextGenerationUE.