BIO

Javier Fresneda es artista e investigador. Su trabajo explora modelos de materialidad, espacio y patrimonio mediante la producción de prototipos, plataformas y eventos. Es doctor en el programa de Art History, Theory and Criticism (con énfasis en Art Practice) por la UCSD – University of California San Diego (EUA). Algunos de sus proyectos e intervenciones más relevantes han sido presentados en lugares como: Queens Museum (EUA), CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, (España), Deep Time University en MCASD – Museum of Contemporary Art of San Diego (EUA), AKV St. Joost (Países Bajos), SOMA México, MataderoMadrid (España). Ha impartido talleres, ponencias y conferencias en LungA School (Islandia), PAC-SITAC Nodos (México), ELa – Ecole Libre d’architecture Paris (Francia), FSA – Free School of Architecture Los Angeles, UC Irvine, UC San Diego (EUA).

RESUMEN: El texto explora la complejidad de Internet, no solo como una red de información, sino como una infraestructura material que evoluciona en el contexto urbano. A través de su historia, desde sus orígenes en ARPANET hasta su expansión actual, se revela que Internet es mucho más que una simple conexión digital; es un entramado físico que depende de materiales, energía y espacios urbanos. La relación entre la infraestructura y la cognición humana se destaca, sugiriendo que el acceso a Internet no es solo un acto de consumo, sino una forma de producción cognitiva. Además, se cuestiona la noción de racionalidad en la interacción con la Red, proponiendo que esta puede no alinearse con la lógica humana. En última instancia, el texto invita a reflexionar sobre cómo la materialidad de Internet influye en nuestras experiencias y en la forma en que entendemos la conectividad en la era digital.

ABSTRACT: The text explores the complexity of the Internet, not only as an information network but also as a material infrastructure that evolves within an urban context. Through its history, from its origins in ARPANET to its current expansion, it reveals that the Internet is much more than a simple digital connection; it is a physical web dependent on materials, energy, and urban spaces. The relationship between infrastructure and human cognition is highlighted, suggesting that access to the Internet is not merely an act of consumption but a form of cognitive production. Additionally, the notion of rationality in interaction with the network is questioned, proposing that it may not align with human logic. Ultimately, the text invites reflection on how the materiality of the Internet influences our experiences and the way we understand connectivity in the digital age.

Nota preliminar

Estas Notas… son el resultado de traducir y efectuar ediciones menores a un texto originalmente titulado Notes on infrastructuralism: from cognitive to cognative, y publicado en idioma inglés en el año 2021 en la plataforma sudcoreana BRRRT <http://www.brrrt.kr/>, hoy descontinuada. Agradezco a Jaekyung Jung por su inicial invitación a publicar la versión inglesa de este texto, y a Mario Espliego & Revista Barahúnda por su interés en esta traducción inédita al castellano.

En el contexto de esta última publicación, Notas… participan de la invitación editorial a pensar y escribir desde la noción de emergencia, y las posibles interpretaciones que desde el arte se pueden efectuar —en relación a la toma de posición del sujeto frente a las imágenes, sus efectos y regímenes temporales. En mi caso, la aportación pasa por esbozar una brevísima génesis de Internet desde un planteamiento decididamente material. Al hacerlo, me intereso por sus necesidades energéticas y espaciales, las cuales ofrecen un semblante alterno al de un Internet etéreo y flotante. Por el contrario, nos describen la aparición progresiva o emergencia histórica de un sistema de comunicaciones hecho de arquitecturas e infraestructuras, y cuyo conato principal es la ampliación de su extensión territorial.

Una parte de la literatura dedicada a analizar las interacciones entre humanos y la Red han privilegiado la dimensión antrópica de esta relación, asumiendo que el sistema carece de agencia, o que ésta es principalmente reactiva a la injerencia humana. En este texto se plantea una interpretación especulativa que se ocupa por definir una cognición nativa de Internet. Esto otorga un carácter mental a la Red que interpela al humano y que prefigura su acceso. Hablaríamos aquí de dos tomas de posición —la primera, de la construcción de un modo de pensamiento maquínico, la segunda, de una modulación o adaptación cognitiva humana— que precede a los usos ulteriores que los humanos damos a Internet. En la búsqueda de factores que permitan correlacionar ambas modalidades de pensamiento aparece el tropo de lo cognativo, entendido como un cognado cuyo dominio de injerencia se extiende a ciertas áreas cognitivas que son compartidas por sistemas humanos y maquínicos.

Por ello, la apuesta de texto es radical en un sentido etimológico, puesto que aborda una presunta radix o raíz interpretativa de Internet que, aún volátil o hipotética, si presenta el potencial para ser integrada en debates sobre procesos de emergencia que tengan en cuenta las relaciones entre humanos y sistemas, posturas de enunciación y posicionamiento pertinentes a la configuración de identidades digitales, y la toma en consideración de los efectos de nuestro acceso y uso a la Red.

§ 1

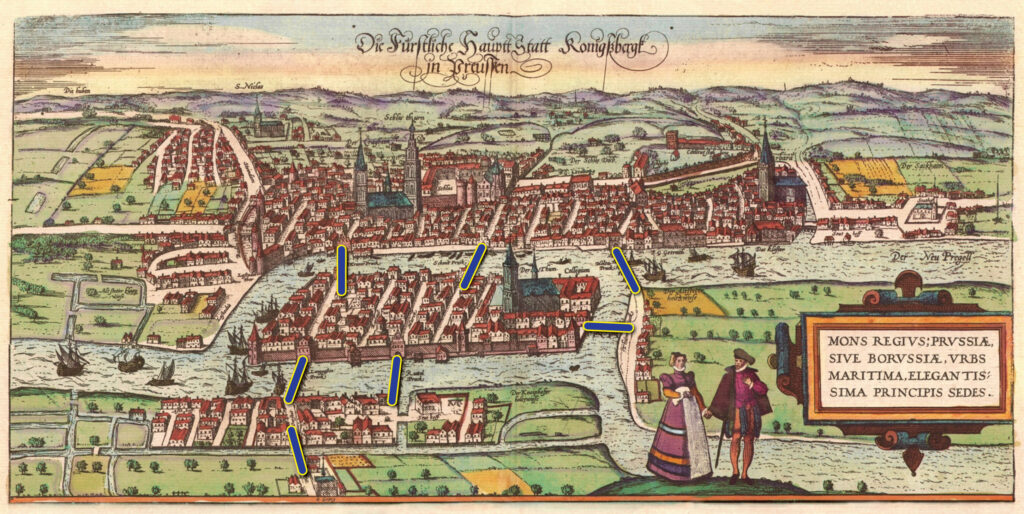

Es común encontrar a Internet representado como la nube: una masa nebulosa cósmica de luz pulsante e impulsos neuronales, un cúmulo de chispas y destellos, una madeja masiva de dispositivos entrelazados en virtud de sus conexiones. Esta web también es heredera, descendiente de antepasados con nombres aparentemente míticos: CYCLADES, Merit, ARPANET, Tymnet, Telenet, por nombrar algunos. Pero el ascenso hacia la desmaterialización de estos ancestros deja atrás las ascuas de su incepción; un montón de materia humeante que alimenta su resplandor. Independientemente de lo que la Red prometa, no podemos negar la existencia de un vínculo entre Internet como sistema de comunicaciones y su condición de infraestructura. Esta última es una “fuerza de la forma” económica1 que visualiza históricamente a Internet y a otras redes según diversas estructuras de mercado (acceso telefónico, DSL, banda ancha, suministros comerciales); sistemas regulatorios asimétricos (cable, telecomunicaciones, servicios de información); y topologías (interfaz IP, nivel de enrutador, nivel AS, nivel POP).2

La Tierra está salpicada de infraestructuras, jaspeada por la reproducción y duración de los materiales de Internet. Sin embargo, estos últimos aún cumplen plenamente con su papel de alienígenas, ya que son siempre la propiedad de otros, siempre en deuda con la Tierra. No podemos comprender por completo la relación entre la materialidad de la red y lo que produce; su consumo energético, material y espacial parece ocultar su output. Comprender el vínculo entre la comunicación y la infraestructura implica revisar y desentrañar el papel de estos factores, describiendo a Internet no desde el plano de la interfaz hacia el de su mantenimiento, sino atravesando desde su fisicalidad arquitectónica hacia la materialización de su cognición. Este mapeo especulativo puede basarse en un enfoque infraestructuralista de Internet; uno que priorice la materialidad de su crecimiento sistémico.

Lejos de la imagen popularizada de una madeja espontánea y caótica, la complejidad de Internet se delinea infraestructuralmente como trayectorias consolidadas por la proximidad a los principales centros de comunicación, que son sostenidas por economías de escala extruídas en fibra negra.

La descentralización de la web se ha entendido convencionalmente como su desmaterialización, y el sentido de su expansión se ha canalizado hacia su señal digital. Pero el crecimiento de Internet se produce como resultado de la ampliación urbana: las ciudades se hacen más grandes cerca de las grandes ciudades, adquiriendo importancia como puntos intermedios a lo largo de las conexiones de la Red. Las arquitecturas y el mobiliario urbano alimentan las funciones de la red por medio de fuerzas mecánicas; en última instancia, hay que extraer algún mineral, fundir, ensamblar y refrigerar algún metal para mantener en funcionamiento a Internet. Su ancho de banda hipertenso apunta a una extensión material densa y profunda. Tal ritmo constructivo hace que la periodización de la Red sea al mismo tiempo una señal de su perdurabilidad en tanto promesa trascendental. Internet es la avanzada de otros esfuerzos infraestructurales realizados en Estados Unidos: el Canal de Panamá, la red de ferrocarril, la red de sistema eléctrico, la red Interstate de autopistas y las redes de televisión por cable. De este modo, Internet asimila algunas de sus diferentes vidas pasadas en un intento de rescatar su herencia, ahora expresada por el trabajo cognitivo.

Visualizamos los estratos materiales de Internet como aquellos sostenidos por medio de electricidad y fibra óptica, cables transcontinentales, estaciones de radio, centros de datos, salas de almacenamiento, sistemas de refrigeración, terminales y, ocasionalmente, seres humanos. La GIG-Global Internet Geography3 resume esta mezcolanza según diversas cartografías: arquitectura troncal, tráfico de red o cables de comunicación submarinos. Antes de su comercialización generalizada a fines de la década de 1990, la existencia de acceso a Internet por medio telefónico era una posibilidad adicional a las redes telefónicas preexistentes.

Para entonces, la web estaba regionalizada en un puñado de instituciones académicas y centros de investigación de Estados Unidos, y sus servicios sólo estaban tangencialmente relacionados con fines comerciales a pesar de las limitaciones de ingresos y presupuesto. El primer cliente de esa Internet barata, operada por estudiantes, pudo muy bien ser la NSF-National Science Foundation, mientras que el interés de sus usuarios estaba orientado hacia la obtención de una red económicamente autosustentable.

El año 1992 marca un salto posterior hacia la privatización de la red, basada en economías de escala y densidad: la primera indica su futuridad infraestructural, mientras que la segunda apunta a su urbanización informada por mercados “más densos” y mano de obra especializada.4 A partir del año 2000, la consolidación de su infraestructura se centró en áreas urbanas como resultado de la facilidad de acceso.5 Ya sea regional o transcontinental, la mayoría de las opciones de conectividad de la Red fueron subsumidas dentro de infraestructuras preexistentes: líneas ferroviarias y eléctricas, autopistas, túneles subterráneos y conductos de fibra. El flujo descendente —de redes intercontinentales a redes nacionales y regionales— tiene un doble significado; el cambio de un orden de magnitud al otro puede incluír también un salto hacia un mercado distinto.6

La red troncal o backbone de Internet es un conglomerado dispar de conductos de alta velocidad que transmiten datos. En los EE.UU. esta infraestructura continúa con la que se construyó a principios de 1990 por la NSF, y que abarcaba desde San Diego hasta Ítaca. En 2001, el espejismo del crecimiento exponencial de estas redes se confrontó con una serie de cuestiones sobre su inverosimilitud económica y la necesidad de una mayor competencia. Estas cuestiones se expresaron bajo la forma de redundancia infraestructural. En este momento, la implementación de líneas de fibra dividía su desarrollo bajo dos modelos económicos: la realidad de los costos hundidos que excavaron kilómetros de “derecho de paso” y la aparición de “redes virtuales” proporcionadas mediante el uso compartido y el alquiler de conductos de fibra.7 Siendo los costos de los primeros irreversibles y de los segundos no, lo que enmarca de manera crucial la competencia entre mercados es la geografía; las decisiones que fueron asumidas sobre un territorio. Algunas de estas líneas de fibra están encendidas y contratadas, mientras que otras se alquilan sin terminales finales en favor de los IRU o “derechos de uso indefendibles”, una especie de “juramento” corporativo de mantener parte de la infraestructura en funcionamiento durante un período de tiempo definido. La virtualización de la red de distribución está aquí impulsada por los IRU en la medida en que su fracaso futuro —la quiebra de las empresas que poseen IRU— nutrirá mientras tanto la resiliencia de quien posee la infraestructura.8 Visto desde esta perspectiva, la consolidación del estrato geográfico de la red oculta su propio límite —sus “millas de ruta” otorgadas. Este límite sienta las pautas de las extinciones económicas de aquellas empresas que no lograrán sobrevivir al mantenimiento de sus redes. Mientras tanto, el alquiler y el intercambio de distintas IRU pueden realizarse de forma aun más intensa que la materialidad de las infraestructuras, al tratarse de alquileres dentro de otros alquileres. La arquitectura de Internet combina así dos implementaciones de mercado dependientes y paralelas: la inversión hundida geográfica y la virtualización de su potencial de tráfico.

Desde la óptica de la economía estadounidense, el resultado es a la vez invisible y medible.9 Su medida comienza calibrando las “millas de ruta” de infraestructura indicadas por el Herndahl-Hirschman Index, que contabiliza la concentración de competidores dentro de mercados dedicados, y que rastrea los ingresos ya sea fuera de la Red, dentro de las IRU y las millas de ruta adicionales. Irónicamente, la abstracción de la IRU continúa en el nivel del uso humano, donde los usuarios pueden ingresar a Internet en la medida en que renuncien a un control operativo total. La Red se concreta también en la arquitectura de su protocolo de acceso TCP/IP; uno que despliega lo urbano mientras predefine su uso humano como limitado. A diferencia de una topografía, ingresar a Internet no modifica sino que simplemente consolida el espacio dado. Como resultado, quien ingresa a Internet asume una deuda, en conformidad con una pérdida dada.

La forma de Internet exige una dislocación entre su estrato material y su supuesta producción. Actualizar el recorrido entre lo material y lo cognitivo implica examinar la interacción de los sistemas teniendo en cuenta los surcos físicos de la Red. Como hemos visto, esta materialidad es anterior a la actividad entre humanos e Internet, incluso antes de que el evento de la interfaz pase a primer plano.10 Dado que el inicio de Internet estuvo ineludiblemente determinado por el dial-up y la planificación urbana, podemos extraer un hallazgo inicial: la infraestructura de la red no surgió de la nada, sino que lleva la impronta de tecnologías anteriores y del urbanismo moderno. De ello se desprende que la interacción humana con Internet no determina la forma concreta y material de esta última, ya que nunca prefiguró su apariencia infraestructural. Esto subraya el papel de la materia dentro de las distintas implementaciones de la Red11 mientras indica cómo la optimización energética de Internet arrastra a los estratos urbanos detrás. La Red sostiene sus redes para modernizar las infraestructuras tanto como “optimiza” sus funciones para ampliar sus arquitecturas.12

Entre la difusión y el aumento, Internet visualiza además su conectividad y acceso por medio de la topología y el protocolo. Este último describe la gestión y organización del funcionamiento de las redes según reglas y principios que son nativos del reino de las computadoras. En cuanto a la topología, representa la conectividad operativa a lo largo de niveles dispares: capa de enlace (conexiones físicas); red (direccionamiento); y topología superpuesta (eventos peer–to–peer).13 Cada topología puede descomponerse y medirse ya sea contando la transmisión de paquetes entre nodos (traceroute) o en su destino (ping); agrupando direcciones IP en un único ID (alias resolution); calculando el tráfico en grandes AS – Sistemas Autónomos (aquí distinguiendo entre access links con tráfico o peering links sin él); o contando la ubicación geográfica (POP level).14

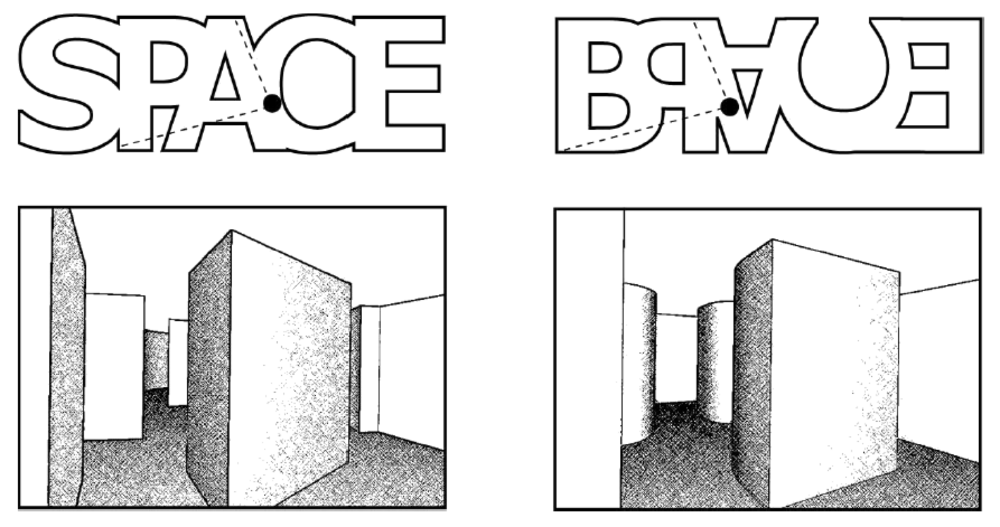

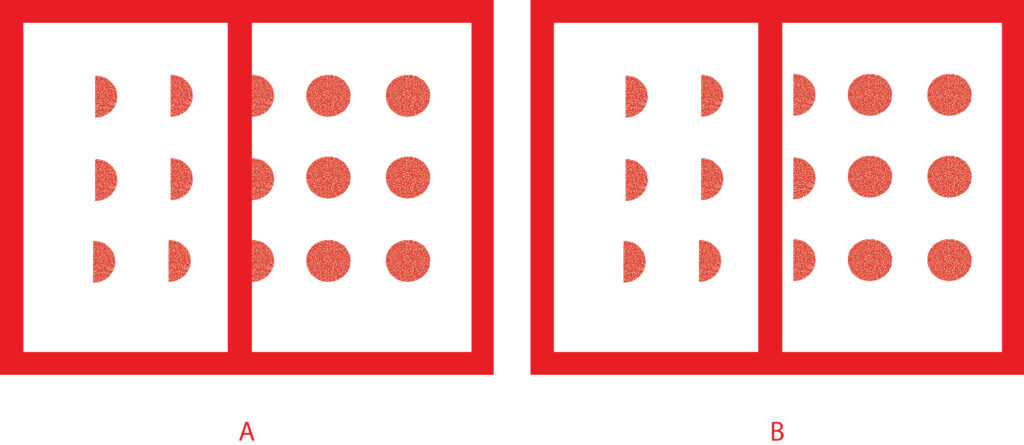

Pero usar la noción de topología como la imago de la extensión conectiva de la Red tiene una implicación adicional. Denota el vínculo entre la cognición humana y las representaciones espaciales que son independientes del “punto de vista”, incluso del “tamaño” o la “forma”. Las equivalencias y diferencias entre objetos a veces contravienen nuestros criterios de detección asumidos como “intuitivos”.15 Dado un espacio topológico, existe una conexión en la medida en que la unión de los conjuntos que se conectan no equivalen al espacio dado; implica por tanto la incompletitud como requisito fundamental. Y así, Internet compone su generalidad topológica —una todavía no cumplida— mediante la configuración de conexiones. Este factor consolida la uniformidad de la Red mientras mantiene la interfaz humana como una de sus muchas implementaciones derivadas. Se trata aquí menos de humanos usando Internet que de la Red expresándose a sí misma con la presencia humana como un conjunto auxiliar de funciones.

Ideas como estar en Internet o navegar a través de la Red son completamente indiferentes a su forma, y hasta ahora existen en ausencia de un predicado que denote una forma con la forma de Internet. Asumiendo que el idioma inglés —constitutivo de la Red— carece de expresiones gramaticales que describan tamaño, forma o color,16 establecer un análisis dentro de la topología de Internet no atiende tanto a su forma general como a sus restricciones.

Las dificultades de examinar la topología de la Red se regionalizan por el acceso humano. El uso de Internet no puede superar el protocolo TCP/IP, puesto que la existencia del primero se promulga precisamente desde sus límites protocológicos.17 A la luz de esto, la combinación de nociones de acceso y de uso dentro del protocolo crea una paradoja: la intencionalidad del usuario (acceso) equivale al uso (reglas), lo que implica que el acceso de los usuarios puede definirse antes de que tenga lugar. Si este es el caso, el output de Internet es menos cognitivo que material, ya que nuestro acceso no traspasará los límites funcionales delineados por el uso.18 Desde esta perspectiva infraestructuralista, el resultado final de la Red es la expansión de su estrato urbano, logístico y arquitectónico, siendo la actividad cognitiva humana uno de varios síntomas derivados de su existencia.

Internet se ha concretado a través de su protocolo, y efectivamente la intencionalidad ha sido absorbida por el uso. Pero si es así, deberíamos preguntarnos aquí sobre la necesidad de redundancias no de infraestructura, sino de contenido orientado al ser humano. Desde el punto de vista de un sistema que predice o predefine, un acceso humano óptimo no requiere N mil millones de copias de la misma imagen. En 2021, una búsqueda rápida de imágenes del “Sol” en un solo navegador, con un solo idioma, arrojaron 3.890.000.000 de resultados. Pensaríamos que esto disminuye la optimización de un resultado al aumentar el gasto cognitivo —expresado en atención, decisión, tiempo, energía. Si la acumulación de contenido entra en conflicto con el uso humano al desoptimizarlo, o bien Internet no ha alcanzado su protocolo óptimo o, crucialmente, la actividad cognitiva humana no es su meta o resultado.

§ 2

En Internet, el trabajo cognitivo humano existe en el intersticio de lo que un diseño transmite como función y lo que una forma infraestructural requiere. La falta de métricas que equiparen la infraestructura de Internet con el uso humano hace que la Red eluda la antigua alometría de la producción industrial, ya que no cumple con la interconexión arquitectónica que va desde las funciones a la forma de la línea de montaje moderna, ni del call center posmoderno. Por el contrario, la productividad de la Red prioriza sus operaciones antes que su propia consolidación formal; aquí la función precede a la forma. Su actividad se ramifica a lo largo de plataformas dispares, cada una aglomerando y combinando subconjuntos de tareas. Y, sin embargo, no sabemos en qué habitación de Internet están trabajando los humanos.

A diferencia de su predecesora industrial moderna, la arquitectura de plataformas no visualiza su forma como resultado de las demandas de producción. Si anteriormente la arquitectura de un matadero mecanizado era la expresión formal de cómo la carne se procesaba, empaquetaba y distribuía, ni la infraestructura material ni la logística de Internet apuntan a su supuesto resultado —el capital cognitivo. Al poner en primer plano lo que la producción “hace” en lugar de lo que “tiene”, la Red expresa su actividad distribuyendo funciones, componentes e interfaces derivados19 que pueden agruparse como módulos. La primacía de la funcionalidad sobre las características formales denota un modo de producción discontínuo en el que cada parte puede desarrollarse, materializarse y ensamblarse de forma independiente. Además, una plataforma no mantiene una secuencia teleológica de ensamblaje hasta el producto final, ya que las plataformas solo agrupan de manera compleja lo que se ha agregado antes. Ya sea porque son subconjuntos o debido a su modularidad, la arquitectura de la plataforma indica el límite entre fases diferenciales de producción, siendo una tortuosa transición entre funciones.

Los humanos ingresamos a Internet dentro de la fase productiva y no en una presunta salida, o en algún lugar afuera de dicha fase. El acceso humano es producción en sí misma; una que ocurre dentro de un espacio cuya arquitectura se extiende desde su infraestructura geográfica hacia un campo topológico que organiza el trabajo cognitivo. Los usuarios están alimentando la Red con cognición para coproducir la cognición de esta última, y aunque no podemos reducir todos sus procesos cognitivos a ser nociones compartidas o correlativas, mi argumento se centrará en el rol de procesos cognitivos inferiores o cálculos que existen al abrigo de las necesidades de la infraestructura: ensamblaje, rasgos, conectividad, descomponibilidad y modularidad, que son funcionalmente compatibles entre los humanos e Internet.

Esta conectividad infraestructural apunta a una dimensión topológica mucho más compleja, en donde los humanos no tienen acceso cognitivo a la topología discreta de la red, es decir: al conjunto que compila todos los subconjuntos. En parte, porque un enfoque intuitivo-cognitivo socava las propiedades topológicas nativas, mientras que un enfoque puramente computacional entra en conflicto en su precisión con la percepción visual topológica. Dado que el mapeo de Internet polariza sus criterios de medición demasiado drásticamente —o bien hacia el lado de la implicación humana, o bien hacia el de la implicación maquínica— se deduce que no podemos encontrar una analogía integral, una traducción topológica de todo Internet. Intentar hacer lo contrario calcularía erróneamente la cognición general de la Red al extenderla como una Internet más amplia de lo que es, imaginándola como un sistema venidero disociado de sus evidentes prioridades infraestructurales, que como vimos son la ampliación de sus arquitecturas físicas y la optimización de su sustento energético.

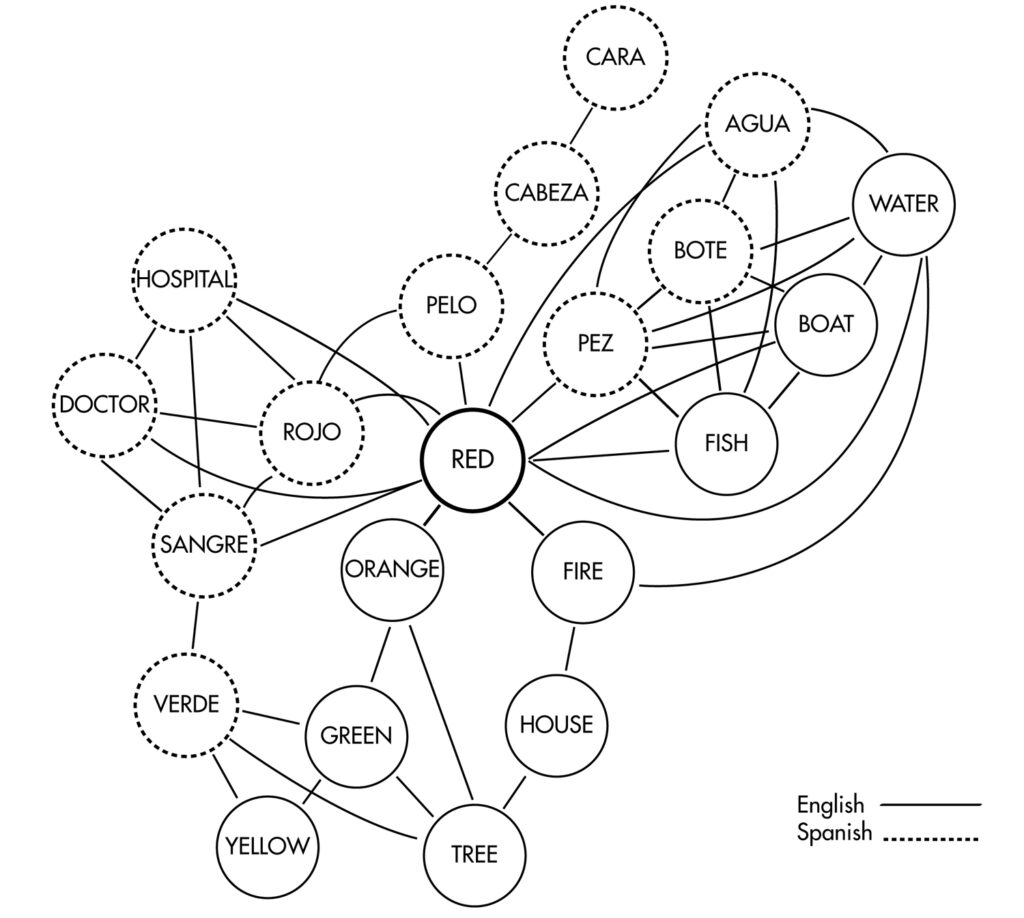

Las relaciones entre la infraestructura de Internet y el papel de la cognición como coproductora de su apariencia topológica pueden describirse por medio de lo cognativo; de un cognado cognitivo que correlacione diferentes dimensiones: primero, el tejido material y conectivo que sustenta la actividad de la Red; y segundo, los rasgos topológicos que permiten que las cogniciones humanas y de la Red se acoplen o desacoplen. Al igual que cualquier otro cognado, una relación cognativa puede sostenerse por medio de la alineación de la posibilidad de insertar o eliminar una serie de características para así volverlas mutuamente comparables.20 Aparecen dos rasgos cruciales para delinear una infraestructura cognativa.

El concepto topológico de conectividad uniforme describe el surgimiento de conexiones no como resultado de agrupar unidades, sino que las crea de antemano.21 Esta instancia depende menos de la función que cumple que del estrato físico que lo permite. Dada una arquitectura conectiva, pueden darse o no varias conexiones, pero en términos cognativos esta noción implica que la cognición de la Red emerge de su infraestructura material; es decir, de la generalidad de sus conexiones físicas. Independientemente de las diferencias cualitativas entre cogitar una cuenta bancaria o una película, un poema escrito o una conversación, la conectividad uniforme de la Red iguala todas estas funciones de acuerdo a su disposición material.22 Desde esta perspectiva, acceder a Internet implica no solo un cambio perceptivo, sino un enlace cognitivo que es menos inducido por la percepción que por su subsunción dentro de Internet.

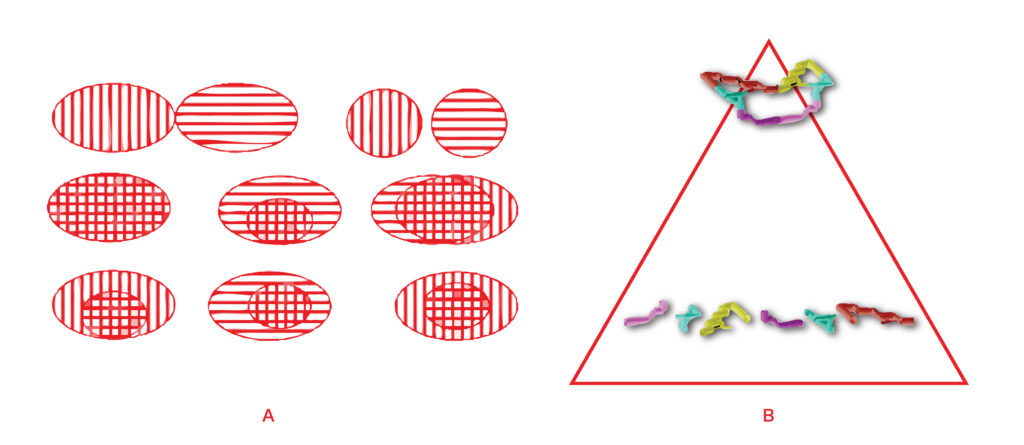

Otra función cognativa es la modularidad, que denota relaciones de jerarquía y magnitudes de composición antes que su forma. La modularidad nos dice cómo una arquitectura de plataforma agrega cosas, y en qué medida. Para ello, la modularidad cognativa examina las relaciones entre un cálculo mental y su resultado observando sus rasgos; comparando así los atributos que vinculan o separan una conexión. Un rasgo de un sistema correlaciona forma y cualidades, aunque a veces un rasgo existe en ausencia de forma, o la misma forma en varias regiones reproduce diferentes cualidades.

Consideremos una perspectiva topológica cruda: perforar un rasgo —un agujero— a través de dos paneles paralelos crea dos agujeros a partir de una única función, pero esto no quiere decir que ambos agujeros tengan la misma función.23 De manera similar, cogitar en la Red incorpora su acceso —su perforación— como rasgo, y encuentra sus funciones en el nivel topológico de los protocolos, en donde un un lenguaje de computadora se encaja con otro de acuerdo a rutas jerárquicas.24

La puesta en práctica de la cognición humana dentro de la Red coproduce a esta última, ya que el acceso a Internet no es simplemente un requisito previo para observarlo; más bien, perfora las características que permiten que ambas cogniciones se acoplen o desacoplen topológicamente en la medida en que las entidades conectadas no se piensan entre sí. Esto presupone que cada dominio es incapaz de acceder al otro. A falta de mayor cognición, la encapsulación de los protocolos de Internet —como hemos visto, su operación de encajado— es análoga a la circulación de información dentro de módulos humanos, que será inaccesible a otros dominios psicológicos en la medida en que sigan siendo modulares.25 La modularidad industrial concibe la interacción entre módulos basándose en la similitud, pero ¿cómo opera la modularidad dentro del dominio de la cognición humana?

Desde el lado del materialismo cognitivo, la mente humana puede estratificarse de acuerdo a su fisicalidad, estructura neurológica, computabilidad discreta o rasgos genéticos, entre otros. En este sentido, comprender la cognición humana requiere priorizar el funcionamiento mental sobre su significado. El filósofo y científico cognitivo estadounidense Jerry Fodor enumera los rasgos de la cognición modular como “específicos de un dominio, innatamente especificados, cableados, autónomos y no ensamblados”.26 Es probable que un proceso cognitivo humano sea modular siempre que esté limitado por un dominio —el acceso a los estímulos de entrada disponibles— y la encapsulación —el rango de acceso a la información.27

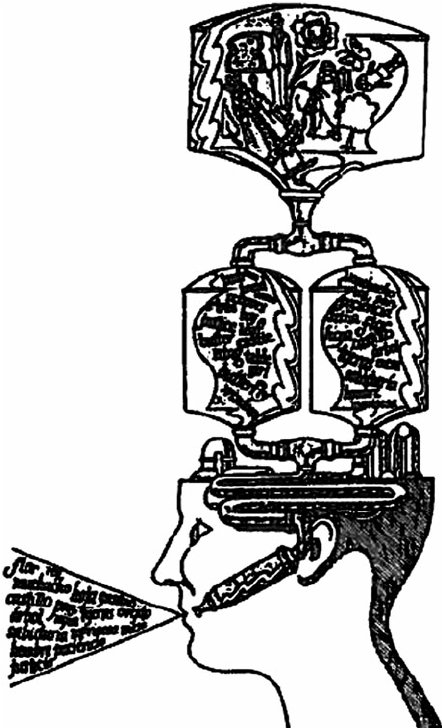

La distribución de la modularidad cognitiva humana implica también una jerarquía dimensional:

en el primer nivel, un transductor compilado modifica el formato por el cual se captura un estímulo mientras mantiene la información computacional dentro del proceso. Después de este módulo inicial, el evento de la entrada ocurre al reconocer y describir la etapa anterior.

Estos dos procesos están subordinados a un grado superior de operaciones cognitivas regidas por un sistema central que proporciona la salida abductiva. Y, de manera crucial, la transición de los módulos subsidiarios a los módulos de alto grado se ve reescalada por la disminución de la encapsulación y el aumento de la isotropía; uniformidad en todas direcciones.

Más allá de este dominio, el sistema cognitivo central, no-encapsulado, utiliza un enfoque diferente. Las tareas de cognición aquí se basan en un pensamiento análogo que combina la memoria y diversos estímulos de entrada modulares. Este itinerario, que parte de las operaciones de bajo orden al razonamiento de alto grado, va de la mano con el salto de la modularidad a la isotropía; una propiedad que se expresa, por ejemplo, en los conflictos entre los reflejos y el conocimiento, la evidencia empírica y las ilusiones perceptivas, por nombrar solo algunas.28

Una alineación cognativa de la modularidad y la isotropía proporciona la siguiente hipótesis de trabajo: la cognición utiliza la modularidad como mediación de la encapsulación a la isotropía. En el caso humano, describe la transición de la percepción al razonamiento analógico. En cuanto a Internet, traza el camino desde los protocolos hasta la conectividad uniforme. Uno descompone el uso, y el otro unifica su acceso. Mientras que el razonamiento humano des-encapsula características y módulos dentro de una región que tiende a ser isotrópica, la cognición de la red regula el flujo desde su acceso topológico a su infraestructura material.

Los rasgos del acceso humano no bastan para suponer que su cognición toma primacía sobre la conectividad uniforme de la Red, ni de su encapsulación protocológica nativa. Así, el razonamiento humano —una operación cognitiva de alto grado— pudiera no ser racional según la dimensión cognitiva de Internet, porque no sabemos aún qué características son correlativas ó cognativas de Internet.29 Una vez subsumidos por la topología cognitiva de la Red, los dominios encapsulados e isotrópicos humanos se toman como un solo elemento amalgamado. El camino cognitivo de la modularidad a la inferencia entre dominios resultará integrado dentro de Internet como una sola entidad.

En la medida en que lo cognativo ausculta la transición de la modularidad a la isotropía entre los usuarios humanos y las redes, en la Red no encontramos evidencia de su alta cognición. Y este hallazgo es menos una confirmación de su ausencia que un síntoma de dos factores decisivos. Inicialmente, el de la encapsulación de toda la cognición humana dentro de Internet como un solo módulo, listo para ser agregado o desacoplado dentro de la arquitectura de plataforma de la Red. Este factor produce como segunda consecuencia la uniformidad de la no-racionalidad entre humanos y sistemas, ya que la cognición humana no puede adquirir prominencia según el mapeo de la red. Es incapaz de resaltar sus grados diferenciales de existencia más allá del módulo encapsulado que ocupa.

¿Y si Internet no conoce nada más que infraestructura? ¿Será que la actividad humana dentro de la Red es menos una evaluación de estímulos que su producción? Lejos de ser un supuesto moralizante, lo cognativo permite deformar los contornos de la cognición humana en su encajado con los de Internet. Y una vez dentro de la Red, las funciones de lo que es racional para los humanos pueden no tener aplicabilidad, ni siquiera criterios para satisfacer su existencia según la ontología interna de la Red. Por ahora, esta especulación sobre lo cognativo permite preguntarnos si la racionalidad humana realmente existe tan pronto como ingresamos a la Red. Si no es así, tal vez permita iluminar la cognición de Internet; una que se expresa en la apariencia concreta de sus arquitecturas físicas.

BIBLIOGRAFÍA

Alderson, D. (2005) Understanding Internet Topology: Principles, Models, and Validation. IEEE/ACM Transactions on Networking, v.13, no.6 December 2005, pp. 1205-1218.

Babichev, A. and Dabaghian, Y. (2018) Topological Schemas of Memory Spaces. Frontiers in Computational Neuroscience, 24 April 2018. |

https://doi.org/10.3389/fncom.2018.00027

Casati, R. (2000) Topology and Cognition. En Nadel, L. (2002) MCMillan Encyclopedia of Cognitive Science. Wiley.

https://doi.org/10.1002/0470018860.s00650

Chan-Olmsted, S.M., Lee, C. (2004) Competitive advantage of broadband Internet: a comparative study between South Korea and the United States. Telecommunications Policy, vol. 28, issue 9-10, pp. 649-677.

Donnet, B. and Friedman, T. (2007) Internet Topology Discovery: A Survey. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 9(4): 2-15, December 2007.

Faloutsos, M. (1999) On Power-Law Relationships of the Internet Topology. Proceedings of the Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols For Computer Communication. SIGCOMM ’99, pp. 251-262.

Fodor, J. (2000) The Mind Doesn’t Work That Way: The Scope and Limits of Computational Psychology. Cambridge: MIT Press.

Fodor, J.(1983) The Modularity of Mind. Cambridge: MIT Press.

Galloway, A. (2004) Protocol: how Control Exists After Decentralization. Cambridge: MIT Press.

Heredia R. and Cieślicka, A. (2014) Bilingual Memory Storage: Compound-Coordinate and Derivatives. In R. Heredia, J. Altarriba (eds.), Foundations of Bilingual Memory, 11. Springer Science+Business Media.

Giedion, S. (1970) Mechanization Takes Command. New York: Oxford University Press.

Greenstein, S. (2004) The Economic Geography of Internet Infrastructure in the United States. En Cave, M. Majumdar, S. Vogelsang, I. Handbook of Telecommunications Economics, Volume II. Vogelsang (eds.), August 2004. The Center For The Study of Industrial Organization, Nothwestern University.

Hogedorn, C. (2007) Excessive (?) Entry of National Telecom Networks, 1990-2001

http://chogendorn.web.wesleyan.edu/excessive.pdf

Lv, G. (2013) Cognate Discovery and Alignment in Computational Etymology. Master Thesis. University of Helsinki, Department of Computer Science.

Masanet, E. (2012) Estimating the Energy Use and Efficiency Potential of U.S. Data Centers.

https://escholarship.org/uc/item/1475d9h0

Muffatto, M. and Roveda, M. (2002) Product architecture and platforms: a conceptual framework. Int. J. Technology Management, Vol. 24, No. 1, 2002. University of Padua.

Palmer, S. and Rock, I. (1994) Rethinking perceptual organization: The role of uniform connectedness. Psychonomic Bulletin & Review. 1994, 1 (1), 29-55. Berkeley: University of California.

Schut, E.J. and van Tooren M.J.L. (2008) Engineering Primitives to reuse design process knowledge. 49th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. 7 – 10 April 2008, Schaumburg, IL.

Shah, J. (1991) Conceptual Development of Form Features and Feature Modelers. Research in Engineering Design 2:93-108. Tempe: Arizona State University.

Simondon, G. (1980) On the Mode of Existence of Technical Objects. University of Western Ontario.

Stell, J. G. (2017) Mereotopology and Computational Representations of the Body. Computational Culture 6 (28th November 2017).

http://computationalculture.net/mereotopology-and-computationalrepresentations-of-the-body/

Taylor, P. and Bain, P. (1999) ‘An assembly line in the head’: work and employee relations in the call centre. Industrial Relations Journal 30:2. Oxford: Blackwell Publishers.

Ulrich, K. (1995) The role of product architecture in the manufacturing firm. Research Policy 24 (1995) 419-441. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management.

Werner, S. and Long, P. (2003) Cognition Meets Le Corbusier – Cognitive Principles of Architectural Design. En C. Freksa et al. (Eds.) Spatial Cognition III, LNAI 2685, pp. 112–126.

NOTAS

1 En otras palabras: “Internet infrastructure is synonymous with durable investments in software, communication and computing equipment, and related activities associated with operating information technology.” In Greenstein, S. (2004: 3).

2 Donnet y Friedman (2007); Chan-Olmsted (2004: 19).

3 https://www2.telegeography.com/

4 Greenstein (2004: 8).

5 “Dial-up access was cheap to deploy because it built on top of the existing telecommunications infrastructure. It was a retrofit on the phone system, requiring a firm to organize access and a user to invest in modems”. (2004: 26).

6 “It is not practical to provide national service by combinations of regional networks, nor is it practical to provide more than very limited regional service on a portion of a national network.” En Hogedorn (2007).

7 Íbid.

8 “Since 2001, the owners of real network scope have recognized hundreds of millions of dollars in “termination revenue” when IRU are returned to the networks”. Hogedorn (2007: 10).

9 “We cannot directly observe the output of these communications networks; such data are difficult to measure even for the owners of the networks themselves and are not publicly available”. Hogedorn (2007: 23). Una estimación que abarca “industry revenue and Internet traffic”. (Ibid.)

10 La cantidad de usuarios humanos puede justificar su expansión, pero la explicación de su condición infraestructural no parece estar configurada por ella. Ver Chan-Olmsted (2004: 13).

11 Por ejemplo, la implementación de infraestructura en Estados Unidos prioriza el tipo de tecnología (las compañías telefónicas están fuertemente reguladas y las compañías de cable no están reguladas), mientras que en Corea del Sur la regulación atiende mucho más al tipo de servicio provisto y su lugar. (2004: 28).

12 Masanet (2011: 3) calcula el rango escalar de instalaciones —desde 200 a 5.000 pies cuadrados, siendo estas últimas las más eficientes energéticamente. Junto con instalaciones más grandes, dispositivos de almacenamiento externo, multiplicación de servidores mediante “virtualización” (2011: 6) y mejores sistemas de refrigeración y ventilación, la optimización energética de Internet persigue una relación inversa; incrementando el tamaño de sus arquitecturas al tiempo que disminuye su necesidad de electricidad —estimada en 2008 en 69.000 millones de kWh; casi tres veces el consumo anual de Los Ángeles (2011: 16).

13 Ver Donnet y Friedman (2007).

14 (Ibid.)

15Casati (2000: 3-4) denomina a estas representaciones topológicas como “non-immersed representations as their applicability is not affected by changes in point of view (…) a cylindrical surface (such as the portion of a tube) and a disc with an internal portion removed (such as a CD disk) are topologically equivalent (…) there may exist an intuitive topology that prevents us from appreciating actual topological equivalencies (or nonequivalencies)”.

16 Casati (2000: 8).

17 Adaptamos aquí al español el término protocological de acuerdo a Galloway (2004).

18 Se hace eco, según una dimensión diferente, del modelo de “máquina abstracta” propuesto por Simondon (1980: 14): “It could be said that the modern engine is a concrete engine and that the old engine was abstract. In the old engine each element comes into play at a certain moment in the cycle and, then, it is supposed to have no effect on the other elements; the different parts of the engine are like individuals who could be thought of as working each in his turn without their ever knowing each other”.

19 (Ulrich 1993).

20 Aunque Lv (2013) se centra principalmente en cuestiones relacionadas con el “significado” y la “traducción”, su método para alinear cognados también tiene en cuenta “(…) la longitud de una oración y su traducción correspondiente (…)” (2013: 13), lo que implica que la estructura de la oración también importa para analizar las correlaciones. En consecuencia, la semejanza estructural y funcional entre cogniciones dispares permite ajustar algunos de sus rasgos.

21 Ver Palmer and Rock (1994: 33). Este principio delimita una red desde su conectividad hasta sus conexiones y nodos, ya sea que estemos analizando la red según relaciones de leyes de potencia topológicas o midiendo áreas a lo largo de capas dispares. Véase también Faloutsos (1999); Donnet y Friedman (2007).

22 La transposición de la conectividad uniforme perceptual al ámbito de la cognición implica que el proceso cognitivo ha sido individualizado de antemano, puesto que no es la singularidad de los elementos cognitivos lo que permite que se establezca la conexión, sino su creación a partir de la uniformidad. Fodor (2000: 50) ofrece un enfoque complementario a través de su crítica descriptiva del conexionismo de la IA: “there really is something global about networks, namely, the individuation conditions of the nodes that belong to them. Equivalently: the “smallest” unit of connectionist representation for which a type/token relation is definable is a whole network”.

23 “In regions that do not overlap, features are meaningful in only one domain.” (Shah 1991: 104).

24 “(…) TCP/IP houses HTTP, which houses HTML, which houses ASCII text (…)”. Galloway (2004: 52).

25 Se podría decir que la modularidad de la Red es el síntoma temprano de su conectividad uniforme sostenida por funciones infraestructurales, ya que el acceso a través de protocolos indica —e incluye— su generalidad infraestructural.

26 Fodor (1983: 37), mi traducción.

27 (1983: 103).

28 Entre otros ejemplos, señalamos aquí el relato de Fodor sobre la ilusión de Müller-Lyer (1983: 66) o los reflejos de parpadeo (1983: 71) que ilustran el proceso de la encapsulación.

29 “Thinking can be rational because syntactically specified operations can be truth preserving insofar as they reconstruct relations of logical form (…) Rationality is a normative property; that is, it’s one that a mental process ought to have” Fodor (2000: 19).